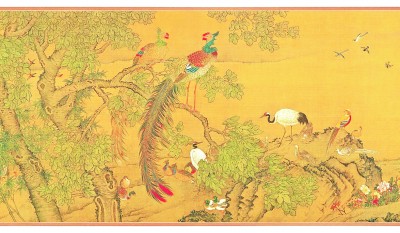

百鸟朝凤图(局部) 沈铨

魏晋南北朝凤纹样

湖北江陵出土的龙凤九彩绣衾上的凤纹

殷墟出土的玉凤

清乾隆铜鎏金大鹏金翅鸟

“鹏”,对我们而言,既熟悉又陌生。我们不仅用“大鹏展翅”“鹏程万里”向亲友表达美好祝愿,也会将“鹏”字嵌入孩子的名字中,寄寓美好祝福。但若问及什么是“鹏”,它到底是鸟,还是其他什么动物?是真实存在的动物,还是先人想象中的神兽?估计很多人未必说得清楚。

其实,随着时代变迁,鹏的意象也几经转化。今日我们所说的鹏,已经与先民眼里的鹏迥然有别。

“鹏”与“凤”原初所指一也

大鹏意象之形成,缘于先民对自然的敬畏与崇拜。早在河姆渡文化等史前文化中,已出现大量鸟形图案,它们虽不是大鹏,但为大鹏的出现奠定了基础。随着部落以至国家的形成,先民们认为,同人类一样,鸟类也有等级之分,并将百鸟之王称为“鹏”或“凤”。其实,“鹏”与“凤”原初所指一也。许慎《说文解字》“凤”字之下,收录一个象翅羽形状的“朋”字,解释为:“朋,古文凤,象形。凤飞,群鸟从以万数,故以为朋党字。鹏,亦古文凤。”清代学者段玉裁认为:“朋者,最初古文;鹏者,踵为之者也。”从音韵学看,上古无轻唇音,鹏(朋)、凤都是並母平声字,读音极其相近。此外,在《对楚王问》中,宋玉有言“鸟有凤而鱼有鲲,凤皇上击九千里”,其中的“凤”与《庄子·逍遥游》中的“鹏”如出一辙。

正因为先民将鹏(凤)视为百鸟之王,所以,甲骨文“凤”字有着醒目的冠羽,甲骨文“朋”字虽无冠羽,但其中也包含着百鸟王的含义,如所谓“群鸟从以万数,故以为朋党字”。从出土的凤鸟纹饰器物来看,凤(鹏)有一个特点,即张开的或丰满的羽翼,这象征着鼓荡生风、振翅高翔、容貌美丽。需要说明的是,先民将凤(鹏)与风相关联,在他们看来,凤为风神,“莫(暮)宿风穴”,翼动而生风,所以甲骨文中“凤”可指代“风”,而“风”字皆“凤”鸟象形。正因翼动生风,所以凤(鹏)羽翼特别突出,以至被想象为大到“若垂天之云”。

此外,在先民眼里,凤(鹏)还与太阳有关,河姆渡遗址出土的双鸟朝阳便是一例。而《庄子·逍遥游》中大鹏由北冥飞往南冥,似乎也体现了这一点。正如当代学者钟泰所说:“鲲化为鹏,由北而南徙,象昭昭生于冥冥也。”

当然,先民对凤(鹏)的认识,还带有图腾崇拜或灵物崇拜的特点。如《诗经·商颂》有言:“天命玄鸟,降而生商。”商朝统治者将自己视为玄鸟的后代,以“天命玄鸟”来说明政权的合法性。所谓“玄鸟”,有些学者认为即是凤鸟。《左传·昭公十七年》记载:“我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。凤鸟氏,历正也。”明确将凤视为鸟类统帅。

“五德其文”的凤与“扶摇直上”的鹏

那么,后来“鹏”与“凤”为何分化了呢?简单而言,是因为时代风气变了。

周朝施行礼乐教化。孔子有言:“周监于二代,郁郁乎文哉。”崇“文”成为新的时代之风。由此,从重视巫术与祭祀,逐渐转向重视道德与理性。正是在这样的时代背景下,“鹏”与“凤”发生了分化。

一方面,“凤”被儒家赋予了道德内涵。正因儒家崇“文”,崇尚道德与理性,赞美光明与阳刚,所以“凤”变得“五采而文”“五德其文”,成为美好德行的化身,并成为政治清明、天下太平的象征。儒家所构想的“凤鸣岐山”,便很好地反映了这一点,这其实是化用殷商“天命玄鸟,降而生商”、少皞之立、“凤鸟适至”的逻辑,来论证西周政权合法性,不过更加突出了道德的重要性。现代学者叶舒宪也指出,西周人对传统凤凰形象的再造,主要突出了德治和天命转移的观念。孔子虽为殷人之后,却以周公为榜样,心悦诚服地“从周”,由此也就不难理解,为何孔子感叹“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫”,为何楚狂接舆歌而过孔子曰“凤兮凤兮,何如德之衰也”。王充在《论衡·讲瑞》中更是直截了当指出:“夫凤皇,鸟之圣者也。”这种将“凤”道德化的努力,在经过儒家删定的《尚书》《诗经》等经典中也有着鲜明的体现。如《尚书·益稷》有“《箫韶》九成,凤皇来仪”,这显然是为礼乐之教服务的;又如《诗经·大雅·卷阿》有“凤皇于飞,翙翙其羽,亦集爰止。蔼蔼王多吉士,维君子使,媚于天子”,这显然是以凤凰比喻有德之君。经过儒家德治思想的不断熏染,神凤、瑞凤的形象日益深入人心。

另一方面,在儒家突出德治,彰显道德与理性的同时,重自由的浪漫主义思潮兴起,庄子便是其中的重要代表。庄子生于社会动荡加剧的战国之世,道德理想的破灭使他更加向往挣脱世俗枷锁而获得精神上的自由。为此,庄子反对将“凤”道德化,故他从“志怪”的《齐谐》等神话中汲取灵感,并加以浪漫的想象,为“鹏”赋予了新的内涵。在此意义上,庄子笔下的大鹏正是在批判儒家道德化之“凤”的基础上而形成的。由此“鹏”与“凤”之间出现了分化。

“大鹏”成为展现庄子思想的重要意象。《庄子》一开篇,“鲲鹏”便出人意料地扑面而来:“北冥有鱼,其名为鲲。鲲之大,不知其几千里也。化而为鸟,其名为鹏。鹏之背,不知其几千里也。”

除此之外,《逍遥游》中还有两处言及“鹏”。其一引自《齐谐》:“《谐》之言曰,鹏之徙于南冥也,水击三千里,抟扶摇而上者九万里,去以六月息者也。”其二出于“汤之问棘”:“有鸟焉,其名为鹏,背若太山,翼若垂天之云,抟扶摇羊角而上者九万里,绝云气,负青天,然后图南,且适南冥也。”显然,在庄子那里,“大鹏”不再是百鸟之王。其是否“五采而文”也不再是关注重点。相反,大鹏成了不为斥鷃等小鸟所理解,甚至嘲笑的对象,有着逍遥自由的形象。可以说,正是庄子,使大鹏转化为超然脱俗与逍遥自由的象征。庄子还认为,脱俗与自由的关键在“知”的超越。庄子之所以反复强调羽翼如“垂天之云”,旨在说明,飞得更高看得更远,所喻示的正是视域的超越,亦即“大知”对“小知”的超越。另外,“鹏”由“鲲”化成,这也是发前人所未发的独到之见,所喻示的也是视域的超越,即视域从大海转向天空,由局限于一域而转向破除视域的界限。所以《逍遥游》鲲鹏寓言有这样的结语:“故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者,其自视也亦若此矣。……故曰,至人无己,神人无功,圣人无名。”

经过庄子的创造性发挥,大鹏超然脱俗、逍遥自由的形象逐渐流传开来,并在同样身处动荡之世的魏晋士人那里得到更多的共鸣。张华的《鹪鹩赋》、贾彪的《鹏赋》、阮修的《大鹏赞》等作品中的大鹏,体现出与庄子笔下大鹏相似的精神旨趣。当然,魏晋时期也出现了以鹏喻志的端倪。如曹植《玄畅赋》中云:“希鹏举以抟天,蹶青云而奋羽。”透露出志向远大、努力拼搏的精神。这为后来大鹏意象的进一步转化提供了铺垫。

“九万里风鹏正举”

隋唐之后,中国重归大一统局面,社会安定,文化繁荣,百姓安居乐业,儒家思想影响深入,社会风气又为之一变。建功立业、施展抱负成为士人的普遍追求,他们“兼济天下”的抱负也投射到大鹏上,使得大鹏包含了更多的儒家奋发进取的精神。

唐太宗李世民在《威凤赋》中这样写道:“有一威凤,憩翮朝阳……资长风以举翰,戾天衢而远翔……化垂鹏于北裔,训群鸟于南荒。”这无疑与庄子强调“至人无己,神人无功,圣人无名”而塑造的大鹏形象颇有不同。一个“威”字,便传神地体现了这一点。

时代风气的变化带给大鹏意象的影响,或许在李白那里看得最清楚。大半生生活于盛唐的李白既深受道家思想影响,有着卓尔不群的浪漫情怀,同时也深受儒家文化熏陶,有着意气风发的进取精神。所以李白之“大鹏”有着不同于庄子之“大鹏”的精神内涵。如李白在《大鹏赋》中称赞大鹏“……怒无所搏,雄无所争……岂比夫蓬莱之黄鹄,夸金衣与菊裳?耻苍梧之玄凤,耀彩质与锦章……不旷荡而纵适,何拘挛而守常?未若兹鹏之逍遥,无厥类乎比方”,他继承庄子思想而对儒家价值观有所批评,体现了其摆脱世俗羁绊而自由自在的理想;但同时他也赞美大鹏“五岳为之震荡,百川为之崩奔,激三千以崛起,向九万而迅征……喷气则六合生云,洒毛则千里飞雪……”其间透露出一种横空出世、气吞山河的豪情壮志。体现类似精神的诗句还有不少,如他在《上李邕》中所言“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。”再如他在《独漉篇》中所言:“国耻未雪,何由成名……为君一击,鹏抟九天。”这些精神内涵都是庄子之“大鹏”所没有的。可以说,庄子所塑造的强调“知”的超越的大鹏,已被李白改造为有着豪情壮志、远大抱负的大鹏了。

正因李白所塑造的“大鹏”意象中融合了道家的自由浪漫追求与儒家的刚健进取精神,所以更能引起后世文人的共鸣,故后世多以“鹏举”“鹏路”“大鹏展翅”“鹏程万里”指代远大前程。他们所理解的大鹏,有着建功立业的伟大抱负和昂扬奋发的精神气质。如向以婉约词著称的南宋女词人李清照也曾在《渔家傲·记梦》中写下“九万里风鹏正举”这样的豪迈之句。

随着佛教传入,人们把梵文里的金翅鸟译作大鹏金翅鸟。佛教里具有五种神通、异常凶狠的神鸟,有了一个本土化的名字。更有趣的是,清代通俗小说《说岳全传》把岳飞的前世描绘为大鹏鸟,而秦桧则是赤须龙。佛祖怕赤须龙下界后没人能够降伏,便派遣专门吃龙的大鹏鸟下界,转世为岳飞。或许是因为岳飞字鹏举,于是人们把他与佛教中的大鹏金翅鸟联系起来,并进行带有传奇色彩的演绎。

特别值得一提的是,毛泽东同志善于将革命豪情融入传统文化意象之中。他在诗词中所提到的大鹏,呈现出新的时代气象。1965年,毛泽东在《念奴娇·鸟儿问答》中写道:“鲲鹏展翅,九万里,翻动扶摇羊角。背负青天朝下看,都是人间城郭。炮火连天,弹痕遍地,吓倒蓬间雀。怎么得了,哎呀我要飞跃。”显然,毛泽东化用了前人,特别是庄子、李白的大鹏意象,不过他笔下的大鹏,展现出一种大无畏的革命豪情,以及指点江山、挥斥方遒的革命气度。朱德曾赋诗赞曰:“鲲鹏九万里,直上云海巅。伟哉大宇宙,壮志充其间。”其中的“壮志”有目共睹。

随着时代变化,大鹏意象经过多次转化。经过先民的想象加工,从自然之鸟到部族图腾,是大鹏的第一次转化;自西周起,针对儒家崇“文”而将“凤”道德化,庄子在借鉴前人智慧基础上,将“大鹏”塑造为超然脱俗、逍遥自在的象征,这是大鹏的第二次转化;隋唐以降,以李白为代表的文人主要在融合儒家精神及道家精神基础上,将“大鹏”塑造为抱负远大、刚健进取的象征,这是大鹏的第三次转化。在某种意义上,春秋战国时期的“凤”“鹏”分化体现了儒家思想与道家思想的对立,而隋唐时期大鹏形象的转化体现了儒家思想与道家思想的统一。

虽然大鹏意象几经变化,但其中有些特点是一以贯之的,比如对“大”的追求与肯定。但具体而言,在不同阶段,又有所不同。在早期图腾崇拜阶段,先民注重的是形体之大,若所谓“背若太山,翼若垂天之云”;西周以降,儒家注重的是“有凤来仪”的道德之“大”,庄子重视的是超越“小知”的视域之“大”;隋唐以降,士人和民众关注的是建功立业的抱负之大。

(作者:张腾宇,系上海应用技术大学讲师)

|